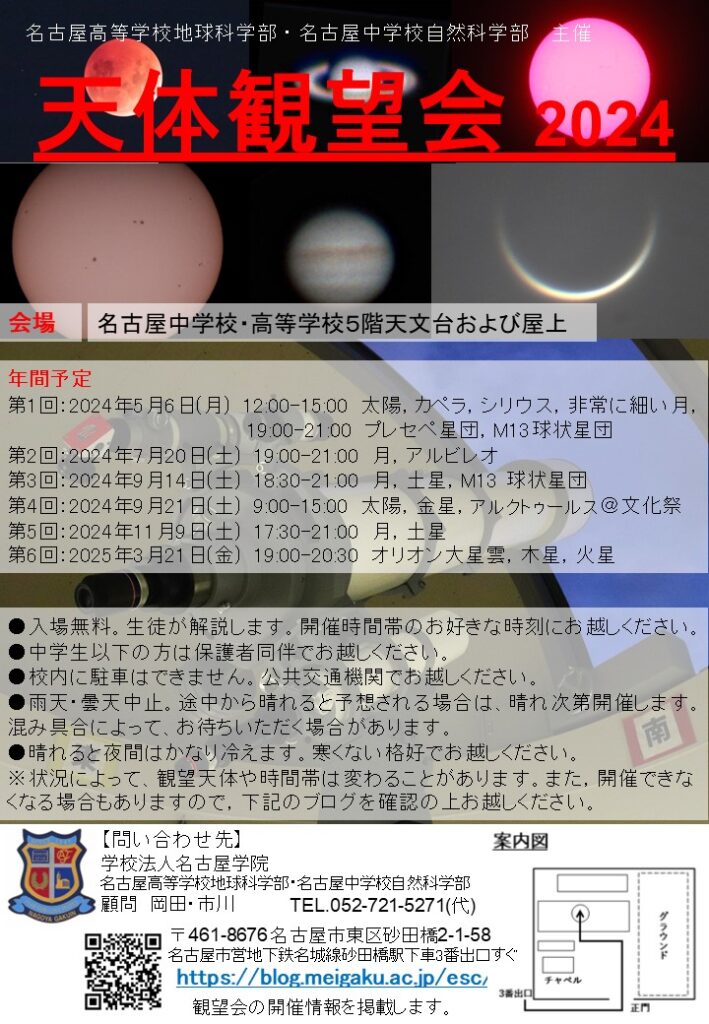

7月20日の観望会の報告です。

開催時間帯:2024年7月20日(土)19:00-21:00

来場者数207名,スタッフ生徒19名,教員3名,OB1名

観望天体:

アルクトゥールス,デネブ,ベガ,ダブルダブルスター,アルビレオ,月

使用望遠鏡:スカイマックス,タカハシFC100,タカハシTS160,タカハシV1

概況 開始前に雨が止んだものの,厚い雲が空を覆っており,観望会の最初はナゴヤドームの屋根の一番高いところにあるものの観察から開始しました。19時過ぎに天体が雲の切れ間から顔を出しはじめ,見えるようになったアルクトゥールス,ベガ,などの比較的明るい天体を見ていただきました。途中何も見えなくなったときもありましたが,その後,夏の大三角や北斗七星が肉眼でとらえられるようになり,終了時刻までには予定天体であったアルビレオと月が見えるようになって,それらを望遠鏡で見ていただき観望会を終了しました。

アーカイブ

- 2024年7月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2022年11月

- 2022年9月

- 2021年2月

- 2020年11月

- 2020年8月

- 2020年6月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2019年11月

- 2019年9月

- 2019年7月

- 2019年5月

- 2019年3月

- 2019年1月

- 2018年11月

- 2018年9月

- 2018年7月

- 2018年5月

- 2018年3月

- 2018年1月

- 2017年11月

- 2017年9月

- 2017年8月

- 2017年7月

- 2017年5月

- 2017年3月

- 2016年11月

- 2016年9月

- 2016年7月

- 2016年5月

- 2016年3月

- 2016年1月

- 2015年11月

- 2015年9月

- 2015年7月

- 2015年3月

- 2015年1月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年7月

- 2014年5月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年9月

- 2013年7月

- 2013年5月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年9月

- 2012年7月

- 2012年5月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年6月

- 2011年5月